死と生 ヨーロッパ&タイ

いままで数えきれないほどの死を視てきた。それらの中には生から死へのプロセスを見せるものも含まれていた。生あるものは必ず死ぬ‥‥という鉄則はあるが、死の淵に立ち死の世界をのぞき込むと耐えられない恐怖が襲ってくることを何度も経験した。

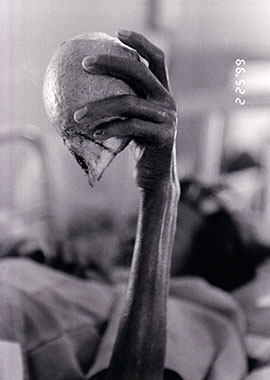

それは死の実相を知らないからだと思い、死を視る旅に出た。インドの「死を待つ人々の家」、タイのHIV感染者・エイズ患者を受け入れる「プラバートナンプ寺」(写真)やHIV感染者への支援をする「フアリン寺」、ホスピスの源流であるイギリスの「セントクリストファーホスピス」や

「マギーズセンター」、そして、スイスの自殺ほう助団体「エグジット」やオランダの安楽死事情‥‥。阪神淡路大震災も東日本大震災にも多くの死者たちはいた。そればかりでなく坊さんとしてのぼくの周りは死があふれていた。ぼくと死とは今までそんなかかわりの中にあり、死を視る旅はそれをより鮮明化させた。

だが、死を視る旅は逆に「生」の在り方も鮮やかに見せてくれた。それはぼく自身の「いのち」や「生き方」に直接問いかけるものだった。

死と生

ヨーロッパ

2005年、ホスピスの源流に遡上する。ロンドンのデイホスピス「ハーリントンホスピス」。老苦、病苦、四苦への対応をマクミランナース・ジョアンさん(写真)から学んだ。苦を持つ人々から「第3の耳でその『苦』を聴き取りなさい」と彼女は言った。

ハーリントンホスピスは特別な場所ではない。日常が継続する場所だった。利用者(緩和ケア進行中)とボランティアが談笑。

2014年訪ねたスコットランド、エディンバラにある「マギーズ・キャンサー・ケアリングセンター」のアンダーソン所長。多くのがん末期患者や家族がなんの気負いもなく、死を待つ人々に配慮した振る舞いが見える素敵な空間だった。マギーズセンターには「生きることを支える」意識が満ちていた。

マギーズセンターからスイスへ。自殺ほう助団体「エグジット」を電撃訪問。対応してくれたのは統括責任者・ハンス氏。「死に逝くことを支える」意志や組織の在り方を聞いた。彼は、自殺ほう助は緩和ケアの延長線上にある、と語った。

年間800人がほう助を申し込み、400人が実行するという。チューリッヒの街中に立つ民家がその本部。その建物内には「死に逝く部屋」が用意されていた。

この辺りの様子は新刊『さよなら、仏教』に詳しい。

タイの死生

1998年タイ。バンコクから北へ160㎞、古都ロッブリー郊外にあるプラバートナンプ寺。住職のアロンコット・チカパーニョ師(写真)は80年代前半からHIV・エイズの感染者・患者を支援している。寺の中に彼らの居場所を作り、最終病棟(エイズホスピス)を設置し、エイズ孤児の教育を引き受けている。この年からぼくはタイにかかわり始め、20年の歳月が流れた。そのスタートがこの寺だった。

プラバートナンプ寺の入口ゲート。「私は父親のトラックに乗せられこの寺に来た。そしてここに置き去りにされた」と話す28歳の女性は、その3日後ぼくの目の前で死んだ。多い日は1日で9人もが亡くなっていった。

HIV感染者支援を本格化したのは2000年。感染者の多いチェンマイのフアリン寺に縁をいただき、ロンピーデン住職と協働し、自助グループ(プラサンジャイ)の女性たちの仕事作りのため「作務衣」の縫製プロジェク(=NPO法人アクセス21)を動かし始めた。

プラサンジャイメンバー。彼女たちの縫製スキルは高い。

草木の手染めによる自然の風合い、手織りによるあたたかさが全身をつつむ。こんな気持ちのいい作務衣はあまりない。プラサンジャイメンバーの「生きている証」がこの作務衣なのだ。